描く楽しみと見る楽しみ

絵は、見る楽しみ方と自分で描く楽しみ方とがあります。そして自分で描くと、見る楽しみにも幅ができ、作者の思いが心に響いてきて、共感の喜びが得られるようになります。そのうえ、絵を描くようになると、あなたの暮らしから“退屈”の文字が消え、中高年の人にとっては、創造の刺激がボケ防止にきわめて有効に働きかけてくれるのです。

絵を見るのが好きな人は、展覧会や画集をたくさん見て、自分の感性を養いましょう。そして、その気になったら、絵筆をとってみてください。

下手が一番

絵を描こうとする上で何よりの障害になるのは「自分は上手に描けないからだめだ」という考え方です。

アマチュアが絵を楽しむのに「上手さ」は何の役にも立ちません。むしろ、邪魔な存在です。少し絵を描くことに慣れて、見る目が肥えてくると分かるのですが、上手なだけの絵や、上手さがのさばり出た絵は、味気ない、さびしいものです。もちろん、プロが下手では“舐めたらいかんぜよ”と叱られますが、アマチュアは上手である必要は毛頭ありません。上手に描くために技術を習得するなどという努力はまったく無駄です。自分が楽しくさえあればいい。

アマチュアは「何でもあり」でいいのです。それがアマチュアの特権です。描く人が徹底して楽しんでいれば、その作品を見る人も楽しくさせてくれます。

アマチュアとしては下手さを平気で見せ付ける“伸びやかさ”が最高の価値かもしれませんね。

|

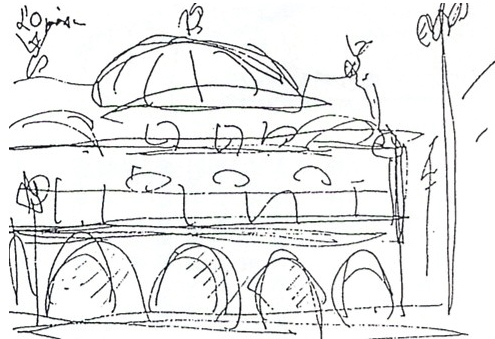

|

シャモニーの街、エギュ・ド・ミニとモンブラン(フランス)/制作時間15分

描きなれること

絵の構成要素には、構図、配色、テーマ、動機、感性などいろいろありますが、自分の描いた絵のそれらが、自分に、また自分の絵を見てくれる人に、どのような効果や力をもたらすかは、数多く描けば描くほど分かってきます。どんな描き方をした時のどんな絵が、自分に喜びを与え、見た人が喜んでくれたか、どこに魅力を感じたのかを知るには、できるだけたくさんの枚数を描く事です。

そのためにも、みなさんに「淡彩小型スケッチ」をお勧めします。ポストカード大のスケッチで、一日に何枚でも描けます。

たとえば、絵の構図を決める時、ハガキ大の紙に4、5本の基本線を描いてみると、その構図が与えてくれる楽しさの70~80%はもう決まります。後は、その基本線に強弱を付けるとか、詳細な描写を加えることが20~30%を占めるのですが、ここに、基本線を引くのにかかった時間の何倍も何十倍もの時間をかけるものなのです。配色でもそれは同じです。

だから、構図を決めるには、1枚20秒ほどで描ける程度の基本線の素描を10枚ほど描いて比べてみることです。このように、いろいろな捉え方してみると、形のもたらす楽しさがどんなものであるかが分かってきます。

色の使い方もまったく同じで、簡単な配色を時間をかけずに何枚も塗って、見比べてみることです。

このようにして描き進めれば、あなたは、あっという間に書き慣れることでしょう。

絵画教室で先生の言うままに、一ヶ月ほどかけてある程度の大きさの絵を念入りに仕上げるよりも、

一枚10分~15分の早描きで2、3日に30枚、50枚と描いたほうが自分の作画能力の幅広さや感性の方向など100倍も学ぶことが多くなり、自信も養ってくれるのです。

白い紙に絵が見える

さらにうれしいことは、こうして作画を続けていくうちに、2、3ヶ月も経つと、描こうと思って目の前に対象をおいた時、これから描き上げるだろう自分の絵が、白い紙の上に浮かび上がってくるまでになるのです。

こうなったらもうしめたもの。手は何かが乗り移ったように動き、色は塗られ、描いているのは自分ではないような気分にさせられます。そして、あなたは、絵を描く楽しみ、つまり、描きたくなる気持ち、できていく楽しさ、でき上がった絵を見る時の愉快な気分、人に見てもらう喜びを知ってしまっているのです。

これはすべて、素早く数多く絵を描くようにした効果です。

スケッチのポイント

では、スケッチに出かけましょう。絵は個性豊かに、伸び伸び自由に、が一番いいのですが、絵を描く上でちょっと知っておくとよりうれしくなるポイントを少しお話します。

オペラ座/歩きながら20秒

|

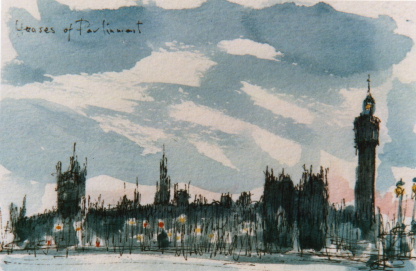

[ポイント1] 現場主義のすすめ

絵は現場で素早く描き上げる。それがもっとも楽しめる描き方だと、私は思っています。現場の持っている無限の美の情報に取り巻かれ、それに浸りながら描けるからです。スナップ写真を見て描いた絵と、現場で描いた絵を比べてみれば、その迫力、内容に段違いの差があることは、容易に気が付きます。スナップ写真の情報は、現場にあるそれの百分の一もないということです。

それと、家に帰って、記憶を頼りに色付けすることなどもしない。たとえ一色でもいいから現場で塗る。歩きながらの一筆書きでもいいから現場で線を引いておくことです。そうして描いたスケッチには、あなたの心の動きがすべて盛られていますし、その情景に感動していた自分の姿が絵を通していつまで思い出されます。「現場の作品」はそれほど素敵なものなのです。

[ポイント2] 描きすぎない 塗り過ぎない

小型スケッチでは、“描きたいと思うことを最小限に描く”こと。その最小限度を超すと絵はどんどん面白さを失っていきます。

絵を描く人の十人が十人、出来上がりの20%の段階では「これは素敵な絵になるぞ」と感じているのです。それが50%になると何かおかしくなり、70%に進むと何を描きたかったのか分からなくなって、100%で見るのも嫌になる。

ほとんどの人がほとんどの絵でこれを経験します。とくに、初心者の最大の失敗は“描きすぎ、塗りすぎ”です。30%で筆を止める。それがかなり困難なことだというのは経験を積むほどに分かってきますが、できるだけ早く“骨折り損”から脱出しましょう。

[ポイント3] 重ね描きはだめ

一度引いた線の上に、気になるからと、2回も3回もなぞることはしないように。一度塗った筆の色を、同じ筆で二度三度とこするのも禁物です。

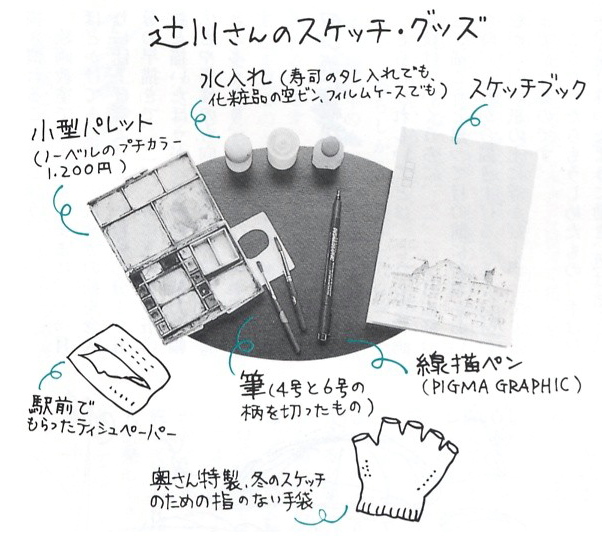

淡彩スケッチ用具

小型スケッチをする用具が必要ですね。それは、絵の具に限らず、色鉛筆でも色コンテでも、自分が楽しいと思えるものを使ったらいいのですが、ここでは淡彩スケッチ(水彩)としての用具をあげてみましょう。

◆絵の具セット

家の中で描くには、何色かの絵の具チューブと白い皿と水の器があれば、それで充分。野外に描きに出かける場合は、あまり 荷物にならないものが、気分的にも大切です。国産でも輸入品でも手のひらに入る程度の大きさのセットがあります。選ぶときの 留意点を少し。

①筆で絵の具を溶くパレットの部分が大きいものが使いやすい。

②色は10色ほどで充分。2色を混ぜ合わせると微妙な色彩になる。4色以上混ぜることはしない。

③筆洗いは2CCもあれば十分。絵の具を溶くための汚れていない水が1CCほど必要なので、水入れは二つ用意する。

◆線描き用ペン

鉛筆とかサインペンとか。黒色が一般的ですが色のついた線も美しいものです。私は、耐水性のサインペンを多く使います。耐水性でないと水彩で塗った時に流れます。油性ペンはゆっくり線を引くとにじみます。

◆筆

用紙ははがき大でも、あまり小さな筆ではこせこせした色塗りになります。太目の筆で、たっぷりと水を含んだ色を勢いよく引いてください。

私は4号と5号の筆を、柄を切って小型パレットに入れています。

◆水切り用紙・海綿

筆の絵の具を洗い落とすとき、水を含ませた筆を拭き取るのに必要です。私は携帯用のティッシュペーパーを使い捨てています。

|